Wonach suchen Sie?

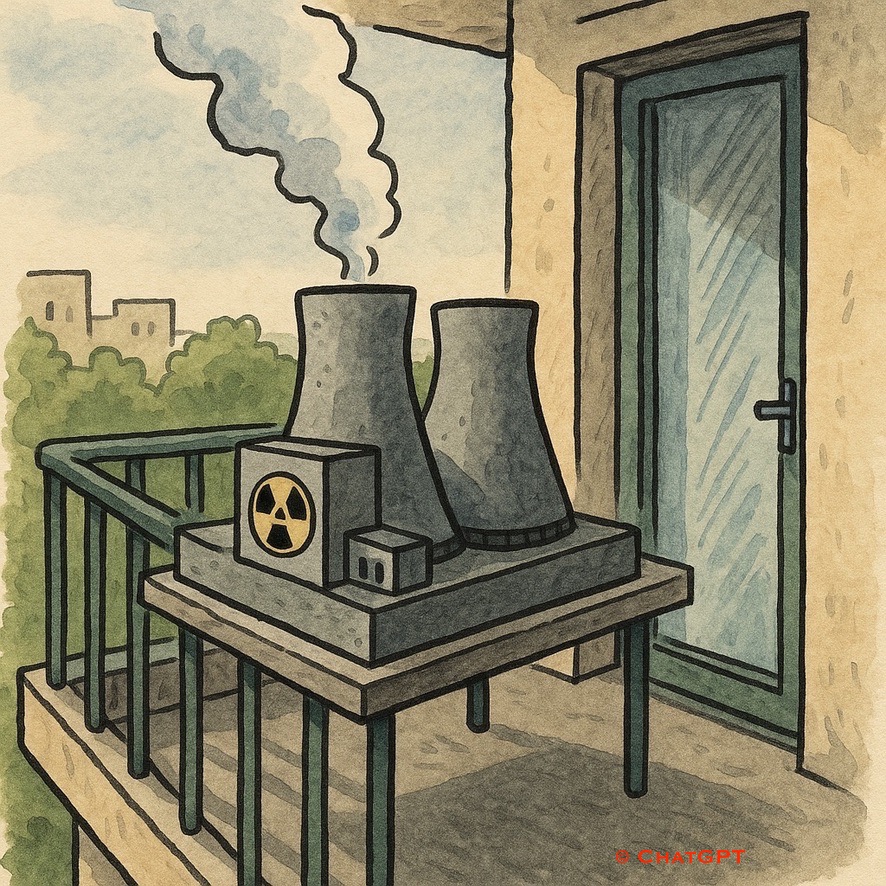

Neue Technik schafft neue Probleme - und Lösungen

Seit Oktober 2024 hat der Mieter in Deutschland einen gesetzlichen Anspruch auf die Anbringung eines Balkonkraftwerks. Damals hat der Gesetzgeber die einschlägige Vorschrift von § 554 Abs. 1 BGB entsprechend ergänzt. Statt des Begriffs des „Balkonkraftwerks“ verwendet er den sperrigen Ausdruck eines „Steckersolargeräts“, meint aber dasselbe.

Die Anbringung bedarf der vorherigen Genehmigung durch den Vermieter, die dieser nur unter eingeschränkten Bedingungen verweigern darf. Das ist etwa dann der Fall, wenn die Balkonbrüstung altersschwach ist und das Gewicht eines Kraftwerkes nicht tragen kann – das dürfte aber in der Praxis nicht vorkommen, weil dann nämlich der gesamte Balkon nicht verkehrssicher wäre.

Der Vermieter kann aber die Anbringung von der Erfüllung bestimmter Voraussetzungen, die letztlich alle der Sicherheit dienen, abhängig machen. Hierzu zählt – ohne Anspruch auf Vollständigkeit:

a) Bekanntgabe des Fachbetriebes, mit dem er das Kraftwerk einbauen will.

b) Bekanntgabe des beabsichtigen Typs des Balkonkraftwerkes.

c) Es dürfen nur zur Fassadenfarbe passende Photovoltaikmodule mit entsprechenden Befestigungen verbaut werden. An den Montagepunkten sind Gummiunterlagen zu verwenden, um die Pulverbeschichtung der Balkonbrüstung zu schützen.

d) Bekanntzugeben sind auch die Breite und Höhe des beabsichtigtenModuls.

e) Bei der Anbringung dürfen max. 30° Neigung zur Brüstung eingestellt werden. Die Blendung von Nachbarn ist auszuschließen.

f) Vorlage des Nachweises über die Anmeldung des Balkonkraftwerkes bei der Haftpflichtversicherung des Mieters.

g) Nachweis der Leistung einer besonderen Sicherheit für das Balkonkraftwerk gem. § 554 Abs. 1 S. 3 i.V.m. § 551 Abs. 3 BGB in Höhe des geschätzten Betrages für die Beseitigung des Kraftwerks und die Instandsetzung der Brüstung.

Zu all diesen Kriterien gibt es noch keine Rechtsprechung, aber sie lassen sich sämtlich rechtfertigen aus dem Bedürfnis nach Sicherheit. Das betrifft etwa die Anbringung durch ein Fachunternehmen und den Nachweis ausreichender Haftpflichtversicherung für den Fall des Absturzes.

Der Anspruch des Vermieters auf Stellung einer Sicherheit ergibt sich direkt aus dem Gesetz. Über die Höhe der Sicherheit macht sich der Gesetzgeber keine eigenen Gedanken. Man wird die Höhe der Sicherheit auf einen ausreichend dimensionierten Betrag für den Rückbau des Kraftwerkes beschränken müssen, für den Fall, dass es der Mieter verabsäumt, das Gerät fachgerecht zu deinstallieren und die Balkonbrüstung wieder in Ordnung zu bringen. Hier wird es sicherlich in der Zukunft noch ausreichend Streit vor den Amtsgerichten geben.

Was die Anbringung durch ein Fachunternehmen anbelangt, besteht die Gefahr, dass ein motivierter Amtsrichter in Anlehnung an die Rechtsprechung zur Fachunternehmerklausel bei Schönheitsreparaturen diese für AGB-widrig erachtet. Dem kann aber entgegengesetzt werden, dass hier – anders als bei den Schönheitsreparaturen – der Gesichtspunkt der Sicherheit für Personen unterhalb des Balkons im Vordergrund steht. Der Mieter wird sich also auf einenFachunternehmer verweisen lassen müssen – wenn er nicht selbst in der Bran

In gleicher Weise hat der Gesetzgeber im Übrigen für Wohnungseigentümergemeinschaften eine neue Regelung geschaffen. In § 20 Abs. 2 Nr. 5 WEG, ebenfalls in Kraft seit Oktober 2024, hat der Sondereigentümer Anspruch auf die Zulassung von Stromerzeugung in seinem Sondereigentum durch „Steckersolargeräte“. Für die Voraussetzungen ist im Wohnungseigentumsgesetz(WEG) weniger geregelt als im Mietrecht. Man wird aber in entsprechender Weise die Bedingungen für das Vermieter-Mieter-Verhältnis auf das Verhältnis Sondereigentümer-Eigentümergemeinschaft übertragen können. Auch hier wird es noch Diskussionen geben. Das ist der Preis des Fortschritts.